불안은 왜 ‘미리 상처받기’로 나타날까

어떤 날은, 아무 일도 일어나지 않았는데 마음이 먼저 무너질 것만 같다.

메시지 하나가 늦게 오는 것만으로도 이상한 일이 벌어질 것 같은 기분이 밀려오고,

별 말 아닌 장면에서도 예전의 상처가 갑자기 되살아난다.

“아니야, 별일 아니야” 그렇게 다독여 보지만

몸 어딘가에서는 이미 오래된 불안이 깨어나는 느낌이 든다.

불안은 항상 이렇게 시작된다.

현재의 사건이 아니라, 과거의 잔상이 움직일 때. 우리는 미래가 두려운 것 같지만, 사실은 익숙한 상처가 다시 다가올까 봐 더 흔들린다.

불안이 향하는 방향은 언제나 앞으로가 아니라 뒤다.

누군가에게 상처받았던 장면, 그때 느꼈던 무력감, 그리고 ‘다시는 그런 일을 겪지 않겠다’고 마음속으로 다짐했던 나.

그 기억이 비슷한 상황을 만나면 마치 알람처럼 불안을 울린다.

불안은 예감이 아니다.

과거가 다시 흔들릴지 모른다는 기억의 반응이다.

“그때처럼 되면 어떡하지?”

이 문장이 불안의 중심에 있다.

아직 일어나지 않은 일임에도, 몸은 이미 ‘다시 아플 것’이라는 감각을 먼저 배운다.

문제는 이 감각이 어떤 논리보다 빠르다는 것이다.

이성으로는 “괜찮을 거야”라고 말하지만 몸은 그 말을 믿지 못한다.

예전에 다쳤던 자리의 기억이 먼저 반응하고 먼저 움직인다.

그러다 보니 우리는 아직 오지 않은 일을 이미 일어난 것처럼 받아들이고 아무 일도 일어나지 않은 날에도 먼저 상처받은 사람처럼 하루를 살아간다.

불안을 들여다보면 결국 같은 장면이 나온다.

그때의 나.

어쩔 수 없이 버텨야 했던 나.

말 한마디 제대로 꺼내지 못했던 나.

누군가에게 이해받지 못한 채 혼자 견뎠던 나.

불안은 지금을 괴롭히려는 감정이 아니라, 그때의 그 나를 잊지 않기 위해 올라오는 감정이다.

그래서 불안을 다루는 데 필요한 것은 억누르기나 지우기가 아니라 이해이다.

“왜 이렇게 불안하지?”라는 질문보다는

“이 불안은 나에게 무엇을 말하려는 걸까”라고 묻는 쪽이 훨씬 우리를 현재로 데려온다.

불안은 늘 어떤 장면으로 향한다.

정리되지 않은 과거의 기억.

그때의 내가 받아내지 못했던 감정들.

그 순간을 떠올릴 수 있게 되면 불안은 미래가 아니라 기억의 언어로 들리기 시작한다.

그때 비로소 마음은 지금의 나와 과거의 나를 조금 나누어 볼 힘을 갖게 된다.

그 힘이 생기면 불안이 찾아와도 내가 통째로 휘둘리지 않는다.

“그건 그때의 일이다”라고 말할 수 있는 여지가 생기기 때문이다.

이 말은 과거를 부정하는 말이 아니라, 지금의 나를 지켜주기 위한 가장 조용한 경계다.

마음의 그림자와 마주한다는 건 불안을 없애는 사람이 되는 게 아니다.

불안이 와도 무너지지 않는 사람이 되는 과정이다.

그 과정에서 우리는 조금씩 배운다.

그때의 나를 지킬 수 없었던 이유와, 지금의 나는 그때와는 달라졌다는 사실을.

불안을 이해하게 된다고 해서 삶이 갑자기 편안해지는 것은 아니다.

다만 삶이 조금 덜 흔들린다.

불안이 찾아와도 그 감정을 두려워하기보다 조금은 천천히 살펴볼 수 있는 사람이 된다.

결국 우리가 배워야 하는 건 불안을 완전히 멈추게 하는 기술이 아니라, 불안이 와도 나를 잃지 않는 힘이다.

그 힘이 커질 때 비로소 불안은 더 이상 나의 삶을 결정하는 감정이 아니라 내가 이해할 수 있는 감정이 된다.

그리고 그 순간, 우리는

‘불안이 사라져서’가 아니라

‘불안에 휘둘리지 않아서’ 비로소 편안해진다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

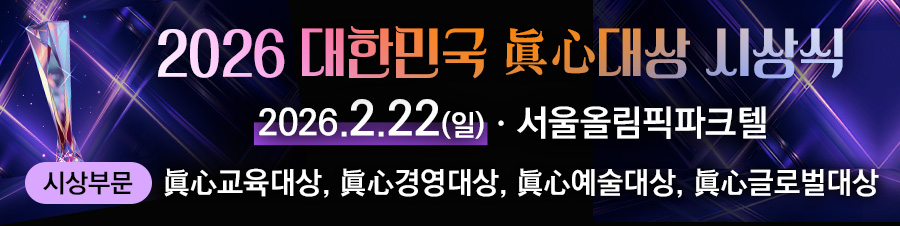

[수상경력]

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]