질투는 타인을 향한 감정이 아니다

내가 좋아하던 무언가를 그 사람이 먼저 가져가 버렸을 때,

내가 기대고 있던 자리에 어느새 그 사람이 서 있을 때,

우리는 종종 “저 사람이 밉다”고 말한다.

하지만 질투는 타인을 향한 감정이 아니다.

질투는 언제나 그 사람 앞에서 흔들리는 나 자신을 향한다.

그 감정의 화살은 상대에게 겨누어진 것처럼 보이지만,

실제로는 나를 찌른다.

질투는 ‘저 사람이 되고 싶다’가 아니라,

‘저 사람 앞에서 내가 작아진다’는 생각에서 시작된다.

질투가 아픈 이유도 그래서다.

그 사람 때문이 아니라, 그 사람을 마주할 때 드러나는 ‘내 결핍’이 너무 선명해서다.

어릴 때 나는 이런 감정을 이해하지 못했다.

나와 비슷한 취향을 가진 친구가 있었는데,

내가 좋아한다고 말한 것들은 그녀에게 모두 ‘갖고 싶은 것’이 되어버렸다.

좋아하는 사람, 하고 싶어 하는 일, 심지어 쓰던 말투까지.

그녀는 내 감정의 물살을 살피듯 곁에서 따라 했고,

나는 그게 단순한 우연이나 귀여운 친밀함이라고만 생각했다.

그런데 이상하게도

그녀가 나의 ‘좋아함’을 따라 할수록 나는 점점 알 수 없는 박탈감을 느꼈다.

그녀가 무언가를 앗아갔다고 느낀 것이 아니라,

그녀를 통해 비로소 내가 나를 붙잡지 못하고 있다는 사실이 드러났기 때문이었다.

질투는 타인을 향한 감정이 아니라

내가 원하는 나의 모습에 도달하지 못했을 때 느끼는 미묘한 고통이다.

그래서 질투는 크든 작든 모두 ‘자기 자신에 대한 서사’로 흘러간다.

“나는 왜 저 사람처럼 하지 못할까.”

“나는 왜 저렇게 보이지 못할까.”

“나는 왜 항상 한발 늦게 서 있을까.”

겉으로 보기에는 타인을 향한 비교지만,

안쪽에는 언제나 내가 나에게 묻지 못한 질문들이 숨어 있다.

질투는 종종 관계를 뒤흔들지만,

정작 관계를 무너뜨리는 힘은 질투 그 자체가 아니다.

질투가 드러내는 자기불신의 그림자다.

우리가 특정한 사람에게 유독 크게 흔들리는 이유도 그 사람이 잘나서가 아니라

그 사람이 내가 되고 싶은 나의 버전을 건드렸기 때문이다.

그 사람을 원망하는 건 쉽지만, 사실 그 원망 아래에는

‘나는 왜 저 지점까지 가지 못했을까’라는 작고 서늘한 자기비난이 고여 있다.

이 감정을 외면하면 질투는 왜곡된다.

타인을 흉내 내거나, 무언가를 가로채려 하거나,

상대와 나의 삶을 끝없이 겹쳐놓고 비교하게 된다.

그러다 보면 결국 누구의 삶도 아닌 삶을 살아가게 된다.

그러나 질투를 정직하게 바라보면 그 감정이 사라지진 않지만, 방향이 바뀐다.

‘나는 저 사람이 아니라, 나에게 속한 무언가를 원했구나.’

‘나는 저 사람을 미워한 게 아니라, 그 앞에서 작아지는 내가 싫었던 거구나.’

‘나는 그 자리를 빼앗기고 싶지 않은 게 아니라,

내가 그 자리에 설 준비가 안 되었음을 인정하기 두려웠구나.’

이 깨달음에 닿는 순간 질투는 더 이상 타인을 향한 감정이 아니다.

질투는 내가 놓치고 있던 자기 욕망의 좌표가 된다.

그 감정이 가리키는 방향을 따라가다 보면

내가 잃어버렸고, 무엇을 두려워하고, 무엇을 원하고 있는지가 드러난다.

질투는 부끄러운 감정이 아니다.

오히려 가장 솔직하게 나를 드러내는 감정 중 하나다.

질투를 없애려 하지 말고, 읽으려 해야 한다.

질투를 감추려 하지 말고, 드러내 보아야 한다.

질투를 타인에게 돌리지 말고, 나에게로 돌려보아야 한다.

그러면 알게 될 것이다.

질투는 타인을 향해 있는 듯 보이지만,

결국 자신에게로 되돌아오는 질문이라는 것을.

그리고 그 질문에 정직하게 답할 수 있을 때,

질투는 더 이상 나를 흔드는 감정이 아니라

나를 움직이는 방향이 된다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

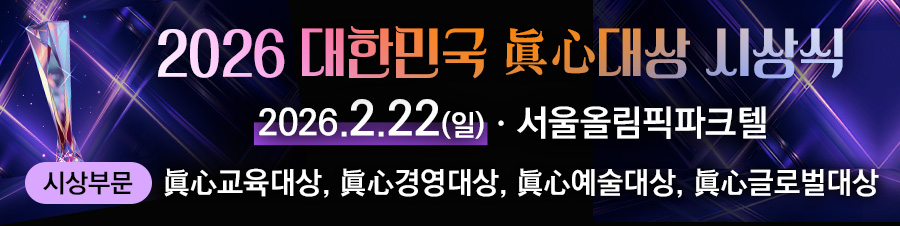

[수상경력]

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]