사람이 힘이 된다는 건, 별게 아니야

누군가 힘들다는 말을 꺼내는 순간, 우리는 이상하게 조급해진다. 뭔가 말해줘야 할것 같고, 도와줘야 할 것 같고, 최소한 위로가 되는 말을 찾아야만 할 것 같다. 그러다 보면 어느 순간, 우리는 내가 무얼 해줄 수 없는 사람이라는 무력감에 휩싸인다. 그 감정이 어색함이 되고, 거리를 만들고, 결국 조용히 사라져버리는 관계도 있다. 나는 그게 늘 아쉬웠다.

누군가에게 힘이 된다는 건, 꼭 해답을 주거나 조언을 해줘야 하는 건 아니라고 믿는다. 조용히 옆에 있는 것, 너무 많은 말을 하지 않는 것, 사라지지 않고 그 자리에 남아 있는 것. 그게 오히려 오래 남는다.

오래전 일이었다. 친구가 어떤 슬픔을 겪었고, 나는 며칠째 그 친구의 연락을 기다리고 있었다. ‘위로가 될 말을 생각해두고 나서 연락해야겠다’는 마음이었지만, 시간이 지나자 그건 핑계였다는 걸 알았다. 그 사이 친구는 나 없이도 하루를 잘 버텼고, 나는 결국 아무 말도 하지 못한 채 관계만 어색해졌다. 나는 누군가를 위로하고 싶어 하면서도, ‘힘이 된다는 건 뭔가 대단한 걸 해야 한다’고 착각하고 있었던 것이다.

그런 경험을 몇 번 반복하고 나서야 알게 되었다. 말을 잘하는 사람이 위로가 되는 게 아니라, 함께 있어주는 사람이 위로가 된다는 걸.

어느 날, 내가 무너졌던 날이 있었다. 말도 하기 싫고, 아무도 보고 싶지 않고, 누구에게든 상처를 줄 것 같은 날이었다. 그날의 나를 붙잡아준 사람은 긴 말을 하지 않았다. 그저 조용히 내 옆에 앉아 있었다. “너는 그냥 거기 있어. 내가 오늘은 옆에 있을게.” 그 말 한마디가 그날의 나를 붙들었다. 지금도 떠올리면 울컥할 만큼 고마운 건 그 말이 아니라, 그 자리에 있어주었던 마음이었다.

우리는 종종 ‘이 말이 도움이 될까?’ ‘괜히 더 상처 주는 건 아닐까?’ 고민하다 아무 말도 하지 않는다. 그 망설임의 순간들이 누군가에게는 더 깊은 고립감을 줄 수도 있다. 그러나, 반대로 너무 많은 말을 던지면 그 사람의 감정은 밀려나고 우리는 그저 ‘자신이 하고 싶은 말’만 하는 사람이 된다. 결국 중요한 건 말의 수가 아니라, 마음의 방향이다.

사람이 사람에게 힘이 된다는 건, 별게 아니다.

진심이 담긴 “그랬구나.”

같이 조용히 걷는 시간.

답을 주지 않아도 되는 침묵.

한 번의 눈맞춤.

그 모든 게 누군가의 무너지는 마음을 조용히 붙잡는다.

내가 도움이 절실했던 때, 따뜻했던 그 사람의 말 한마디가 마음에 오래 남는다.

“저한테 언제든 편하게 이야기하세요. 부담 갖지 마시고, 도움 필요하면 말씀만 주세요.”

그 말이 꼭 어떤 해결을 약속해서가 아니라, 말할 수 있는 사람이 곁에 있다는 사실이 그 자체로 큰 위로였다. 누군가에게 부탁할 수 있다는 것, 기댈 수 있다는 것. 그 마음이 주는 안정감은 설명할 수 없을 만큼 깊고 따뜻했다.

사람이 사람에게 힘이 된다는 건 거창한 일이 아니다. 많은 말을 해주지 않아도 된다.

단지 “내가 여기에 있다”고 조용히 말해주는 것.

그 따뜻한 존재감을 우리는 오래 기억한다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

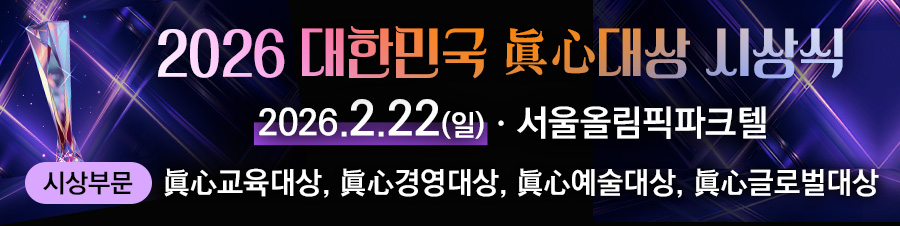

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]