감정은 판단의 적인가, 조력자인가

사람은 늘 선택의 연속 속에 산다. 오늘 점심 메뉴부터, 내년 진로, 오랫동안 함께할 사람까지. 그런데 이상하게도, 중요한 결정일수록 ‘감정’이 개입된다. 누구나 알고 있다. 흥분하거나 초조할 때 내린 결정은 대부분 후회로 이어진다는 것을. 그럼에도 우리는 반복한다. 왜 그럴까. 이 질문은 감정과 판단 사이의 복잡한 관계를 탐구하게 만든다.

최근 심리학에서는 이 문제를 단순히 “감정은 이성의 방해물”이라고 규정하지 않는다. 오히려 감정이 판단에 어떻게, 얼마나 영향을 미치는지를 정량적으로 측정하고, 이 감정이 충동성으로 이어질 때의 위험성에 주목한다.

임상심리학자 매튜 V. 엘리엇(Matthew V. Elliott)과 연구진은 2022년, 감정 기반 충동성과 위험한 의사결정 간의 메타 분석을 발표했다. 90편 이상의 연구를 종합한 이 논문에 따르면, 감정에 의해 촉발되는 충동성(Emotion-Related Impulsivity)은 위험한 판단과 유의미한 양의 상관관계를 가진다. 격한 감정이 순간적인 결정을 불러오고, 그 판단은 실패 가능성을 높인다는 것이다.

하지만 더 중요한 지점은 ‘감정 중심 판단의 습관화’다. 예일대학교 심리학 교수 제니퍼 러너(Jennifer S. Lerner)는 2015년 리뷰 논문에서 감정이 판단에 미치는 구조적 영향을 다음과 같이 설명했다. “감정은 판단을 방해하는 요인이 아니라, 예측 가능하고 구조적인 의사결정의 드라이버(driver)이다.” 즉, 감정은 단순히 판단을 흐리는 방해 요소가 아니라, 특정한 방향으로 끌고 가는 ‘구조적 편향’을 만들어낸다는 것이다.

이 말은 곧, 감정 자체를 문제 삼기보다 그 감정이 어디서 비롯되었는지, 내가 그것을 얼마나 인식하고 있었는지가 판단의 질을 가른다는 뜻이다. 우리가 감정에 의해 반복해서 실수를 저지르는 이유는, 감정을 잘못 읽거나 아예 읽지 않았기 때문이다. 감정을 제거해야 한다는 오랜 통념은 오히려 비효율적이다. 중요한 건 감정을 해석하는 방식이다.

그렇다면 우리는 어떻게 감정을 더 잘 다룰 수 있을까? 방법은 의외로 간단하다. 감정을 ‘데이터’처럼 다루는 훈련이다. 지금 내가 느끼는 이 감정은 불안인지, 억울함인지, 초조함인지… 감정에 이름을 붙이고 구조를 부여하는 순간, 그것은 더 이상 나를 휘두르는 흐릿한 힘이 아니다. 행동의 동기가 아니라, 판단을 위한 단서가 된다.

정리되지 않은 감정은 판단을 흔들지만, 기록된 감정은 나를 지탱한다. 반복되는 상황에서 나를 무너뜨리는 감정의 패턴을 인식하면, 다음 선택에서는 동일한 실수를 피할 수 있다. 감정을 억누르는 것이 아니라, 감정과 협력하는 방식이다.

궁극적으로 감정은 판단의 적도, 조력자도 아니다. 감정은 그 자체로 방향성을 가진 힘이며, 우리가 그것을 얼마나 정확히 이해하고 있는지가 그 힘의 방향을 결정한다. 감정은 판단보다 먼저 오지만, 그 감정이 틀린 판단으로 이어질지는 내가 그 감정을 어떻게 다루느냐에 달려 있다.

감정은 언제나 내 편이 아니다. 하지만 적도 아니다. 다시말해, 감정을 무조건 믿는 것도, 무조건 배제하는 것도 위험하다. 중요한 건 그 감정을 내가 책임질 수 있는가다. 감정을 믿을 수 없어서가 아니라, 감정의 맥락을 이해하지 못했기 때문에 실수한 경험이 있다면, 이제는 바꿔야 한다. 감정을 버리는 것이 아니라, 읽고, 듣고, 기다리는 방식으로 다뤄야 한다.

감정은 판단보다 빠르지만, 판단보다 깊지는 않다. 우리는 그 깊이를 만들어가는 존재다. 감정은 언제나 다가오지만, 그것을 판단의 근거로 삼을지는 오직 나만이 결정할 수 있다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

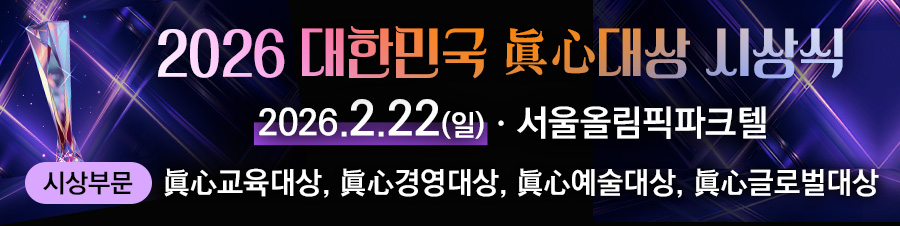

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]