정(情)이라는 이름의 압박

추석은 언제부터 ‘부담’이 되었을까. 한가위를 앞두고 사람들은 고향 가는 길을 계산하고, 가족과의 시간을 준비하며 명절 계획을 세운다. 하지만 그 속내를 조금만 들여다보면, 설렘보다 피로가 앞서는 경우가 적지 않다. 정(情)을 나누는 명절이라지만, 그 정이 때로는 관계의 의무가 되고, 감정의 짐이 되기도 한다.

명절이 되면 반복되는 인사와 잔소리, 끝나지 않는 식사 준비와 방문 일정 속에서 많은 사람들이 ‘가족과 함께 있음’을 감사해야 한다는 무언의 강요를 느낀다. 가족은 원래 그런 거라며 서로의 말과 행동을 용인하고, 사소한 감정은 덮고 넘어가야 한다는 분위기. 그러나 바로 그 지점에서 많은 갈등이 싹튼다.

정이라는 단어는 한국 사회에서 유독 신성시된다. 따뜻하고 끈끈하며, 무엇보다 ‘관계’를 지속시키는 데 중요한 미덕으로 여겨진다. 하지만 관계가 깊다는 이유로 개인의 경계를 무시하는 순간, 정은 쉽게 압박으로 바뀐다. ‘오랜만인데 좀 참아’, ‘가족끼리 왜 그래’, ‘우리 때는 말이야’라는 말은 갈등을 해소하기 위한 말처럼 보이지만, 실은 감정을 침묵시키는 도구가 된다.

명절에 모인 가족 사이에서 가장 흔한 갈등은 ‘관계의 거리’에서 비롯된다. 오랜만에 만난 친척이 건네는 무심한 질문, 의례적인 칭찬 속에 담긴 비교, 나이를 앞세운 훈계는 관계의 깊이보다 위계를 드러낸다. 문제는 이런 장면이 반복되어도 아무도 문제라고 생각하지 않는다는 점이다. 오히려 “정 때문에 그러는 거잖아”, “너 잘 되라고 하는 말이야”라며 정당화된다. 하지만 ‘정’이라는 말로 감정의 선을 넘어서는 순간, 그것은 관계가 아니라 침범이다.

게다가 명절은 많은 사람들에게 ‘고립’을 각인시키는 시기이기도 하다. 가족과 멀어진 사람, 관계를 정리한 사람, 또는 아직 가족이라는 울타리를 형성하지 못한 사람에게 명절은 결핍을 더욱 선명하게 드러낸다. 방송은 온통 귀성 행렬과 가족 상봉 장면으로 채워지고, 온라인에는 화목한 식탁 사진들이 올라온다. 이 풍경은 때로는 축복이 아니라 ‘소외’가 된다. 고요한 방 안에서 그 장면들을 지켜보는 이들에게는 더 그렇다.

더욱이, 명절이 되면 반복해서 ‘착한 자녀 코스프레’나 ‘참는 며느리 서사’가 소비된다. 이것은 정이라는 이름으로 포장된 감정노동이며, 한 사람의 침묵과 희생 위에 관계의 평화를 요구하는 구조다. 그렇게 강요된 정은 결국 누군가의 자존감을 갉아먹고, 자율성을 침해하며, 관계 자체에 대한 환멸로 이어진다.

우리는 왜 명절마다 같은 피로를 반복하는가. 정이라는 단어가 이렇게 많은 감정을 지우는 도구가 되어도 되는가. 진짜 정이라면, 서로의 감정에 둔감하지 않아야 하고, 침묵을 강요하지 않아야 하며, 관계를 유지하기 위해 감정을 희생하지 않아야 한다. 명절은 사랑하는 사람들과 시간을 나누는 날이기도 하지만, 동시에 ‘사랑이라는 이름으로 강요된 시간’을 직면하는 날이기도 하다.

명절을 마주하는 다양한 감정들 속에서 우리는 이제 묻고 싶다. 정말로 이 만남은 반가운가, 정말로 이 관계는 나에게 안전한가, 그리고 정말로 이 정은 나를 살리는가. 대답이 명확하지 않다면, 우리는 더 이상 ‘정’이라는 말에 스스로를 가두지 않아도 된다. 가족이기 때문에, 오랜 인연이기 때문에, 그동안 참아왔기 때문에 계속 이어져야만 하는 관계는 없다.

명절은 감정의 연습장이 되어야 한다. 잘 지내는 척보다, 안 괜찮다는 말을 자연스럽게 할 수 있는 용기, 그리고 필요한 거리를 만드는 선택이야말로 진짜 관계를 지키는 일이다. 정은 서로를 향한 배려일 때 의미가 있다. 감정을 침묵시키는 기제가 되어서는 안 된다.

이번 추석, 모두가 같은 방식으로 명절을 보내지 않아도 된다. 따뜻함의 방식은 다양하고, 관계의 온도도 다르다. 어쩌면, 명절의 의미를 다시 묻는 지금이야말로 진짜 ‘정’에 대해 생각해볼 타이밍이다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

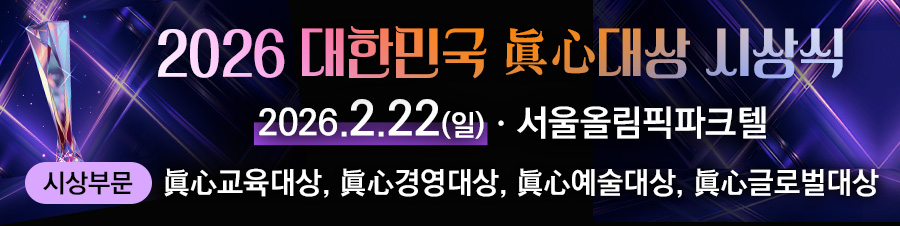

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]