싸운 것도 아니고, 크게 틀어진 것도 아니었다. 그런데 어느 날부터 연락이 닿지 않고, 메시지는 읽히지 않는다. 피드엔 여전히 일상이 올라오지만, 나에게는 더 이상 응답하지 않는다. 설명도, 마무리도 없는 침묵. 그것은 무언의 퇴장이자, 감정의 유예다.

이런 방식의 관계 종료는 어떻게 보면 깔끔해 보인다. 불필요한 언쟁도 없고, 상처 주는 말도 남기지 않았다. 하지만 당사자만 제외하면, 사실상 가장 무책임한 이별 방식이기도 하다. 감정은 어딘가로 흘러야 정리되지만, 침묵은 흐름을 끊고 감정을 고이게 만든다. 고인 감정은 해소되지 않고, 결국 피로가 된다.

많은 사람이 말한다. “싸우기 싫어서, 상처 주기 싫어서 조용히 물러났을 뿐이다.” 이 말은 떠나는 쪽에게는 스스로를 합리화하는 데 유용할지 모른다. 하지만 떠남을 통보하지 않은 관계에서 상처는 더 복잡해진다. 오히려 침묵은 가장 가벼운 듯 가장 무거운 방식의 거절이다. 아무런 설명 없이 사라졌기에, 남겨진 사람은 헤어진 이유도, 감정의 끝자락도 짐작할 수 없다. 그렇게 상대가 사라지고 난 자리에, 질문만 남는다. “내가 뭘 잘못한 걸까?” “그 사람에게 나는 어떤 존재였을까?”라는 질문은 답 없는 감정의 감옥을 만든다.

말하지 않는 건 때로는 더 큰 폭력일 수 있다. 침묵은 아무것도 하지 않은 상태가 아니라, 감정적 책임을 거부하는 선택이다. 어떤 감정에도 책임지지 않겠다는 태도는 관계에서 가장 불공정한 방식이다. 상대는 사라지고, 감정은 남는다. 잔해처럼 흩어진 마음을 수습하는 일은 오롯이 남겨진 사람의 몫이 된다.

물론 모든 관계에 설명이 필요하진 않다. 때로는 말로도 해결되지 않는 감정이 있고, 대화로도 끝나지 않는 오해가 있다. 하지만 관계란 흐름이다. 감정을 마무리 짓는 최소한의 정직함은, 상대에 대한 마지막 예의다. “나는 이런 이유로, 이 감정의 흐름에서 멈추기로 했어.” 이 한마디만 있어도 누군가는 평생 품고 갈 의문을 멈출 수 있다. 떠나는 사람이 가벼워지기 위해 필요한 침묵은, 남겨진 사람에게는 무게로 남는다.

우리는 흔히 말한다. “그 사람이 사라진 건, 나를 미워해서가 아니라 그냥 지친 거겠지.” “뭐, 그런 인연이었나 보지.” 이런 식의 해석으로 스스로를 위로한다. 하지만 진짜 감정은 그런 위로로 치유되지 않는다. 말없이 떠난 사람에게 질문을 묻지 못한 채, 우리는 끝난 관계의 폐허를 홀로 정리한다.

모든 관계가 길게 이어질 필요는 없다. 그러나 관계를 끝내는 방식에는 책임이 따른다. 성숙한 이별이란, 반드시 예쁜 말로 포장된 작별이 아니라, 최소한 상대의 마음을 방치하지 않는 태도에서 비롯된다. 설명 없는 침묵은, 상처에 고유한 이름조차 허락하지 않는다. 그렇게 상처는 더 오래 남고, 더 깊게 스며든다.

한번 생각해 보자. 정말로 아무 말도 없이 사라지는 것이 덜 아픈 방식일까? 누군가의 인생에서 스르륵 빠져나오는 일이 그렇게 가볍기만 할까? 관계는 기억으로 남고, 기억은 언어로 정리된다. 설명 없는 이별은, 남겨진 사람에게 끝없는 해석을 요구할 뿐이다.

때때로 가장 성숙한 이별은, 용기 있게 말을 남기는 일이다. 무례하지 않게, 하지만 명확하게. “이 관계는 여기까지인 것 같아.” 그렇게 말할 수 있는 사람이, 침묵 뒤에 책임을 남기지 않는 사람이다. 감정이 고이지 않도록, 상처에 이름을 붙일 수 있도록. 침묵이 아닌 말로 마무리하는 관계는, 언젠가 떠올려도 덜 아프다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

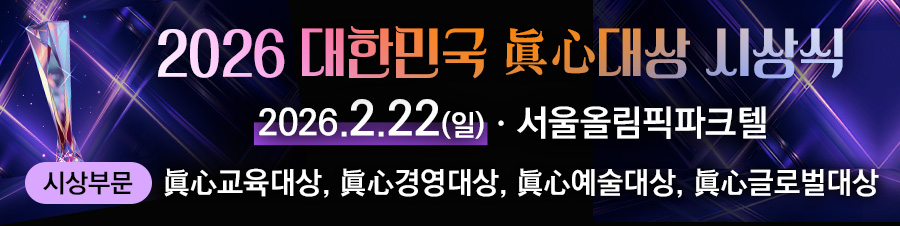

[수상경력]

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]