"괜찮다는 말이 괜찮지 않은 이유”

“괜찮아, 다 그런 거야.”

우리는 종종 이 말을 위로라고 생각한다. 상대의 감정을 가볍게 어루만지는 한마디. 그러나 그 말이 진심이었다 하더라도, 듣는 이에게는 오히려 또 하나의 상처가 되어 돌아오는 순간이 있다. 괜찮다는 말은 과연 언제부터, 누구에게 괜찮지 않은 말이 되었을까.

감정을 위로하는 일은 단지 말을 고르는 문제가 아니다. 감정은 해석되기보다는, 있는 그대로 받아들여져야 하는 성질을 갖는다. 누군가의 슬픔이나 분노, 억울함 앞에서 “나도 이해해”라거나 “나도 그런 적 있었어”라는 말을 꺼내는 순간, 우리는 무의식적으로 그 감정을 정리하려고 든다. 그러나 감정은 정리가 아니라 ‘머무름’이 필요하다. 슬픔은 설명되어야 할 것이 아니라, 일단 그 자리에 있어야만 하는 것이다.

많은 경우, 우리는 공감이라는 이름으로 타인의 감정을 가로챈다. “나도 그랬어”라는 말은 겉보기에 위로처럼 보이지만, 대화의 중심을 타인에서 나로 이동시키는 장치가 되기도 한다. 그 순간, 상대의 감정은 뒷전이 되고, 내가 얼마나 그 감정을 ‘이해하는 사람’인지를 증명하려는 서사가 전면에 등장한다. 그렇게 진심이었던 말 한마디는, 뜻하지 않게 감정의 전유가 된다.

특히 “괜찮아”라는 말은 위계적 구조를 내포한다. 그 말 속에는 ‘이 정도는 감당해야지’, 혹은 ‘이 정도면 넘어갈 수 있어야지’라는 기준이 담겨 있다. 상처받은 사람에게 필요한 것은 감정을 잘라내는 지침이 아니라, 그 감정을 있는 그대로 들여다보는 시간이다. 감정은 논리로 설득당하지 않는다. 아무리 타당한 조언도, 감정의 결을 무시한 말은 결국 거절감으로 돌아온다.

문제는, 우리는 여전히 말을 통해 감정을 해결할 수 있다고 믿는다는 점이다. 하지만 진짜 공감은, 말을 통해 완성되는 것이 아니라, 말 너머의 태도로 드러난다. 해석하거나 정리하려 들지 않고, 그 감정이 머물 수 있도록 자리를 내어주는 일. 판단하거나 조언하지 않고, 함께 머무는 일. 그것이야말로 공감의 본질에 가깝다.

“괜찮아”라는 말보다 더 큰 위로는, “괜찮지 않아도 괜찮아”라는 태도일지도 모른다. 그 말은 감정을 바꾸려 하지 않는다. 지금 그 사람이 어떤 감정에 있든, 그것이 틀린 것도, 과장된 것도 아니라는 메시지를 전한다. 그 말에는 기준이 없다. 오직 감정을 감정으로 대하는 진심만이 있을 뿐이다.

누군가의 감정 앞에서 망설여지는 순간, 우리가 던져야 할 질문은 이것이어야 한다. 이 말을 하고 싶은 이유가 진심으로 위로하고 싶은 것인지, 아니면 내 불편함을 줄이기 위한 것인지. 감정 앞에서 말을 꺼내는 일에는 언제나 이중의 책임이 따른다. 감정은 말보다 느리게 움직이고, 말보다 깊게 남기 때문이다.

결국 감정은, 흘러야 한다. 흘러가지 못한 감정은 고이고, 고인 감정은 피로가 된다. 괜찮다는 말은 그 흐름을 막는 댐이 되기도 한다. 좋은 의도의 말이라 해도, 그 말이 감정의 자리를 빼앗는 순간, 위로는 폭력이 된다. 진짜 위로는 말을 거두는 용기에서 시작된다. 아무 말도 하지 않고, 다만 그 옆에 있어주는 일. 그것이 우리가 할 수 있는 가장 따뜻한 공감이다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

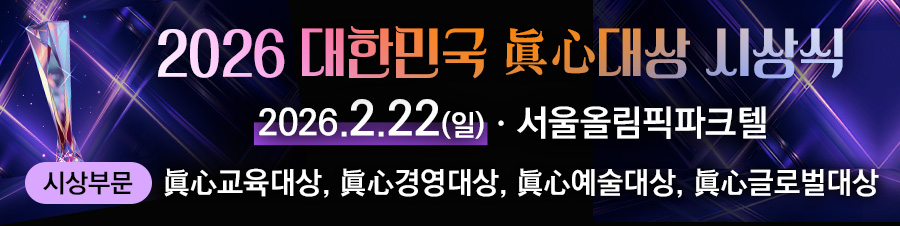

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]