왜 우리는 자꾸 미래를 묻고 싶어질까

새해가 밝고, 시간은 또 한 계절을 넘는다. 학교도, 부서도, 관계도, 다시 시작된다. 그럴 때 사람들은 어김없이 묻는다.

“앞으로 어떻게 될까요?”

어떤 사람은 타로카드를 뒤집고, 어떤 사람은 사주팔자를 들여다보며, 어떤 사람은 밤늦게 AI 챗봇에게 묻는다. 이직을 해도 괜찮을지, 고백을 하면 받아줄지, 올해는 돈이 들어올지. 그렇게 우리는 자꾸 미래를 묻고 싶어진다.

타로든 사주든, 결국 그것은 ‘예측’의 기술이 아니라 ‘위로’의 형식에 가깝다. 무엇을 물었느냐보다, 왜 그걸 물어야 했느냐가 더 중요하다. 대개 우리는 확신이 없을 때 묻는다. 지금 이 선택이 맞는지, 내가 잘하고 있는 건지, 누군가 “괜찮다”고 말해주길 바라는 마음에서.

사실 많은 경우, 사람들은 이미 정답을 알고 있다. 다만 그 결정을 내릴 용기와 책임이 버거워서, 외부의 목소리를 빌리는 것이다. 내 안의 불안을 타인의 언어로 정리하고 싶은 것이다. 묻는 건 부끄러운 일이 아니다. 다만, 자꾸만 묻게 되는 그 마음은 들여다볼 필요가 있다.

“묻는다”는 건 결국, 현재에 집중하지 못한다는 뜻이기도 하다. 우리는 아직 일어나지 않은 일에 마음을 뺏기고, 그 과정에서 ‘지금 여기’에 있는 나를 놓치기도 한다. 어떤 미래도 완벽하게 보장되지 않는데, 오히려 그 불완전함이야말로 삶의 본질이 아닐까.

그럼에도 불구하고 미래를 묻는 마음이 늘 나쁜 것은 아니다. 오히려 거기엔 지금을 더 잘 살고 싶다는 간절함이 녹아 있다. 실은 그저 잘 지내고 싶은 것이다. 후회하고 싶지 않은 것이다. 너무 흔들려서 누군가 한 번만이라도 “네가 잘못한 게 아니야”라고 말해줬으면 좋겠는 순간. 우리는 그렇게 타로를 펼치고, 사주를 계산하고, 별자리 운세를 캡처해 저장해둔다.

나는 종종 그런 사람들을 떠올린다. 스스로를 단단하게 보이려 애쓰지만, 내심 누군가의 다정한 해석을 기다리는 사람들. “이 카드는 너 자신을 믿으라는 뜻이래요.” “이번 달 운세에 좋은 기회가 온다고 하네요.” 누군가의 해석 하나가 마음을 붙잡아주는 순간들.

점괘가 우리의 삶을 바꾸진 않지만, 점괘를 받아들이는 태도는 우리를 바꿀 수 있다. 누군가 나를 바라봐주고, 이해해주고, 응원해주는 것 같은 그 느낌이 필요할 뿐이다. 어떤 사람에게 타로는 종교처럼 진지할 수도 있고, 어떤 사람에게는 잡지의 운세처럼 가벼울 수도 있다. 하지만 그 무게의 경중과 상관없이, 중요한 건 그 순간 ‘나를 돌보고 싶은 마음’이 생겼다는 것이다.

결국, 우리는 미래를 묻는 게 아니라 나 자신에게 묻고 있는 것이다. 이 선택이 나를 더 사랑하게 만들까? 이 길이 내게 후회 없는 걸음일까? 그리고 무엇보다도, “지금 나는 괜찮은가?”라는 질문을 말이다.

그래서 나는 이렇게 말하고 싶다.

묻고 또 물어도 괜찮다고.

그 물음의 끝에서, 당신 자신을 만날 수 있다면.

묻는 마음이란 약함이 아니다. 그건 단단해지기 위한 과정이고, 사랑받고 싶은 본능이며, 삶을 붙드는 태도다. 어떤 대답도 영원히 옳지는 않겠지만, 질문을 던질 줄 아는 사람은 결국 자신에게 가장 솔직한 사람일 것이다.

타인에게 묻는 미래가 아닌, 나로부터 끌어올린 진심을 따라 걷는 삶. 그 불완전하고도 아름다운 삶이야말로, 우리가 진짜 바라는 것이 아닐까.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

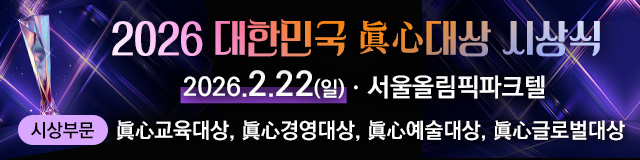

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]